![]()

どんな楽器で参加しても結構ですが、必ず次の3つの役割のどこかに属することを理解してください。

【主旋律セクション】

その曲の主立つメロディー(旋律)、顔となるメ ロディーを受けもつセクションです。

【副旋律セクション】

主旋律を支える機能を有したメロディー(対旋律、あるいは副旋律)や伴奏フレーズ(パターン)を受けもつセクションです。

【リズムセクション】

ポップスの場合、その曲を支えるジャンルとビート(拍)があります。

例1:4ビートでスウィングジャズ

例2:2ビートでサンバ

例3:8ビートでハードロック

等、それらの味わいや雰囲気を醸すリズム伴奏を受け持つセクション。

一曲の中であっても途中で役割が移動することもあることを知っておくことも大切です。

また、その役割を変更し分割交代することにより、アンサンブル編成は自由にすることが可能です。 つまり、3名編成でも10名編成でも、集まった楽器のメンバーでの演奏を楽しんで頂くことが可能となります。

例えば、管楽器/弦楽器/撥弦楽器/鍵盤打楽器/鍵盤楽器などのどんな楽器であっても、上記3つのセクションに分かれ、後はAメロ、Bメロ、Cメロなどの部分で、曲想を考慮し演奏パートを交代するなどの、皆のアイデアで合奏を楽しめます。

譜-1 アンサンブル譜例

![]()

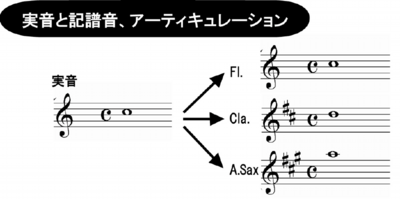

楽器は固有の音域と調性をもっています。例えばアルトサクソフォーン(A.Sax.)はアルトと呼ばれるぐらいですからアルト音域を、フルート(Fl.)はソプラノ音域を遥かに上回る高音域を。クラリネット(Cl.)はすごく便利でアルト音域もソプラノ音域もバッチリ…というように皆固有の音域をもっています。そしてさらに、自分の楽器の譜面上で発する音が実音(実際に鳴る音高)でどの高さなのかを知ることが大切です。

図-1 記譜音</p>

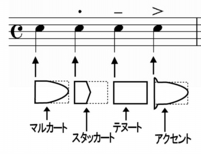

図-2 アーティキュレーション

![]()

音程とアーティキュレーションを統一することは、音やフレーズに対して全員同じ「イメージ」をもつことで成立します。例えばチューニング(それぞれの楽器が音程を調整して合わせること)する際、同じ音程を鳴らそう…とする気持ちから、互いの息のスピードを同じくしたり、相手の音と自分の音の合致を「心の目で見る」というイメージで聴いたりします。

アーティキュレーションの統一の際では、音のつなげ方や切り方の状態をヴォカリーゼ(擬声語などの言葉で音を表す手法)で共感覚を得たりしながら成します。

このように統一を成し遂げるには先ず、仲間の音を「聴く」という行為をしなければなりません。まさにアンサンブルの極意、"心の握手"です。